الإستبداد السياسي

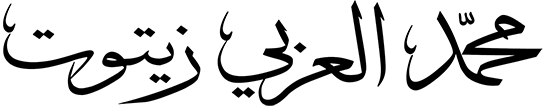

بقلم/ د. عبدالرحيم بن صمايل السلمي

الاستبداد السياسي هو الانفراد بالسلطة، ومعنى استبد به: أي انفرد به يقال: استبد بالأمر، يستبد به استبداداً إذا انفرد به دون غيره(1).

ويكتسب الاستبداد معناه السيئ في النفس من كونه انفراداً في أمر مشترك، فإدارة الأمة وولايتها تعود إليها برضاها، فإذا قام أحد وغلب الأمة وقهرها في أمر يهمها جميعا، وانفرد بإدارتها دون رضاها، فقد وقع في العدوان والطغيان.

وهذا الاستيلاء والسيطرة على أمر الأمة دون رضى منها يفتح أبواب الظلم والفساد وضروب العدوان وهو ما يسمى “الاستبداد السياسي”.

فالحكم والولاية العامة على المسلمين حق للأمة، ولا يجوز الانفراد بها دون مشورة لهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ” من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا “(2) وجاء في زيادة: “إنه لا خلافة إلا عن مشورة”(3).

فالاستبداد السياسي هو التغلب والاستفراد بالسلطة، والسيطرة التامة على مقاليد الدولة واغتصابها من الأمة دون مشورة و رضى منهم.

والاستبداد جزء من الطغيان وليس مرادفا له، فقد يكون المستبد طاغياً وظالماً، وقد يكون عادلاً مجتهداً في الإصلاح(4).

وقد ظهر الاستبداد في الأمة الإسلامية في وقت مبكر، وذلك بعد ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذي عهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد، وقال: “من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبيه”(5).

وقد كانت هذه البداية في تحويل الحكم من الشورى إلى الوراثة، وهذا ما لم يكن معهوداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم النموذج التطبيقي للفكر السياسي الإسلامي. وبهذا انتزع حق الأمة في تولية الأصلح بطريقة جماعية شوريّة إلى تولية الأبناء والذرية وان كانت تنقصهم الكفاءة وفي الأمة من هو أصلح منهم.

وهذا الإنفراد في تولية الخلفاء فتح على الأمة الإسلامية باب شر عظيم لا زال يضعفها حتى وصلت إلى الحالة المزرية الآن، واستحكام الاستبداد فيها، وتولي الأشرار لأمرها، وإضعاف دور شعوبها مما سبب ضعفها أمام الأمم الأخرى.

وقد وقف علماء الصحابة من هذه الظاهرة الغريبة المفضية إلى الطغيان موقفاً قوياً وأنكروا على معاوية رضي الله عنه(6)، ومن ذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر قطع خطبة معاوية وقال له: “إنك والله لوددت أنا وكّلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لا نفعل، والله لتردنّ هذا الأمر شورى بين المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة ثم خرج”(7).

ولما قال مروان ابن الحكم في بيعة يزيد:”سنة “أبي بكر” الراشدة المهدية ” رد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: “ليس بسنة “أبي بكر”، وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، وعدل إلى رجل من بني عدي؛ أن رأى انه إلى ذلك أهل ولكنها هرقلية”(8).

ولما كلم معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أمر استخلاف ابنه يزيد قال له ابن عمر رضي الله عنه:” إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء، ليس ابنك بخير من أبنائهم، فلم يرو في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وأنت تحذرني أن أشق عصا المسلمين، وأن أسعى في فساد ذات بينهم، ولم أكن لأفعل، إنما أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم”(9).

يقول ابن كثير: ” لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر وابن عباس “(10).

وقد كان امتناع هؤلاء الصحابة، وهم أعلم الناس في زمانهم لعلمهم الأكيد بآثار الاستبداد على الأمة، وخطره عليهم، بل وصل الأمر إلى الخروج المسلح بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، ولم تستقر الدولة ليزيد، وقد استمر الخروج المسلح على الاستبداد زمنا طويلا (11).

إن هذه المواقف القوية ضد الاستبداد تدل على بطلان نسبة إقرار الاستبداد إلى الدين، فإن الدين لم يأمر بالتغلب والظلم، بل أمر بالشورى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران/159], {وأمرهم شورى بينهم}[الشورى/38] , وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الولاية العامة لا تكون إلا بشورى ورضى من الأمة وهذا ما كانت به الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.

والإمامة لا تتم إلا بالبيعة، وهي عقد من العقود، وقاعدة الشريعة الإسلامية في العقود هي ضرورة رضى المتعاقدين، وهي من جنس الوكالة.

فالحاكم وكيل عن الأمة في تطبيق أحكام الإسلام، ولهم خلعه إذا خالف مقتضى العقد بالكفر أو الظلم(12).

ولا ينبغي أن تنسب تجاوزات الحكام، وجعل الإمامة بالوراثة بدلا عن الشورى واختيار الأمة إلى الإسلام(13)، فقد تبين سابقاً الأمر بالشورى، وضرورة رضى الأمة الاختياري بمن يلي أمرهم، ويدبر شؤونهم.

وقد يظن البعض أن النهي عن الخروج على الحاكم حتى لو كان متغلباً ومستبداً يدل على تبرير الاستبداد، وهذا الظن غير صحيح، لأن النهي عن القتال معلل بأنه فتنة تسبب الفرقة وشق عصا المسلمين، والمعادلة بين الاستبداد مع خطره وطغيانه، وبين القتال الذي يراق فيه دماء المسلمين ويفرق كلمتهم تجعل الصبر على الاستبداد مع مقاومته بالاحتساب خير من القتال لأنه أقل ضرراً، فمعصية القتال أكبر من معصية الاستبداد، ولهذا جاء في الحديث: “وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا “(14)، وقوله: “تأمر” يعني أمر نفسه دون رأى منكم.

وهذا لا يعني تبرير الاستبداد والظلم، فمقاومته بغير القتال لا تزال قائمة في الدين وهو باب عظيم عد من أركان الإسلام وهو باب “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

فترك القتال لمصلحة الأمة لا يعني إقرار الاستبداد إذا اقتصر على تفرده بالسلطة مع إقامة شعائر الدين، وتطبيق أحكامه، ولهذا لو أمكن خلع الحاكم المستبد دون قتال وفتنة لكان ذلك واجباً، لأنه رد الأمر إلى أهله.

وقد استمر الاستبداد في الأمة من زمن الدولة الأموية وإلى الدولة العثمانية، وقد جاءت آثاره تدريجيا في الأمة إلى أن استحكم ووصل لذروته اليوم.

وقد وجدت أسباب ساعدت في نموه، وبررت لوجوده، ودافعت عنه، ودعمته حتى وصل إلى هذا الحد المزري في الأمة.

ومن هذه الأسباب:

1- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول تعالى: {لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} [المائدة/78- 79].

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:”من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”(15)، وقال: ” إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودع منها”(16)، وقال: ” إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه “(17) وقال:” لتأخذن على يد الظالم، و لتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم”(18)، ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الاحتساب على الحكام والولاة فقال “سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”(19)، وقال ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”(20).

وقد قامت الأمة بمحاسبة الحكام(21)، وردهم إلى الحق وعدم مجاملتهم على حساب الحق، وهذا ما كان له اثر كبير في حياة الأمة، واستمرارها على تطبيق أحكام الإسلام مع وجود الاستبداد والحكم الوراثي.

ولكن مع تراجع دور الأمة، والعلماء بالذات في القرون المتأخرة عن محاسبة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر زاد الاستبداد والطغيان، وتفاقم الظلم والاعتداء على الحريات والحقوق وارتكاب نواقض الإيمان دون أيّ خوف أو تردد.

وزاد الأمر سوءاً عندما وجد من العلماء من يقف في جوار السلطة مع أنها على ظلم وعدوان، ويتأول لها المعاذير، ويخرّج أعمالها، ويفتي لها في طغيانها وظلمها.

هذا الوضع الكئيب شجّع على الطغيان من قبل الحكام دون أدنى محاسبة، في وقت انتشار الحريات ومحاسبة الحكام وتداول السلطة في أوروبا، وقد بهرت هذه الصورة بعض المثقفين، فظن أن هذا الاستبداد هو نتاج تطبيق الإسلام، ولهذا هاجر فكره وظن أن المنقذ الوحيد لهذه الأمة يكون في تبنيها للفكر الليبرالي وتطبيقاته السياسية والاقتصادية، ولم يترك لنفسه فرصة التفكير في أساس المشكلة وهي ترك التطبيق الحقيقي للإسلام، ولم يفكر في سلبيات المذاهب الوضعية الحديثة التي خرجت من عقل مضطرب متناقض.

2- انتشار عقيدة الإرجاء والجبر من خلال الصوفية و الأشاعرة والماتريدية، وهاتان العقيدتان لهما تأثير كبير في ظهور روح الاستسلام للظلم، وتهوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإرجاء يبرر الطغيان ويعتذر له، ولهذا سُمي الإرجاء “دين الملوك”، فمهما ارتكب المستبد من المظالم والعدوان على الحقوق والحريات، ومهما فعل من نواقض الإيمان ومبطلاته فإنه لا يعدو أن يكون مقصراً في بعض الكماليات، أما الإيمان فإنه كامل بمجرد التصديق القلبي ونطق الشهادتين – عندهم -.

ومما يؤكد الارتباط بين الإرجاء والاستسلام للمستبد أن ظهوره كان عقب هزيمة ابن الأشعث أمام طغيان الحجاج في “دير الجماجم”سنة 83 هـ، فقد كانت حركة عبد الرحمن بن الأشعث من أقوى حركات الاحتساب المسلح ضد الاستبداد(22)، وعندما هزمت وقع في الناس الوهن، وظهر بعدها الإرجاء والتصوف والشعور باليأس من تغيير مظالم السلطان، ولعل ذلك يعود إلى الحشد الهائل الذي اجتمع مع ابن الأشعث من العلماء والفقهاء، ومع ذلك هزموا وقتل الكثير منهم، وهرب الباقون(23).

يقول قتادة:”إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث”(24).

أما عقيدة الجبر فإنها ورثت الاستسلام أمام الاحتلال الأجنبي، وإن الإيمان بالقدر يقتضي عدم مقاومته وجهاده، بل إنه يتضمن الخضوع والخنوع له.

والفكر الصوفي من أقوى أسباب الاستسلام للمستبدين، فإنه يشجع على الانصراف عن الجهاد والاحتساب، والاشتغال بالأمور العامة بما فيها الشؤون السياسية، فكيف إذا كان الفكر الصوفي يزيد عن انصرافه عن الحياة وشئونها “العقيدة الجبرية” الانهزامية المستسلمة.

إنه باستحكام التصوف والإرجاء والجبر في الحياة الإسلامية العامة قد اكتملت كل مقومات الخضوع للمستبد، بل زاد على ذلك تبرير ظلمه وطغيانه بأنواع المبررات والمعاذير الباطلة.

3- التبرير والتأول الشرعي الذي ساعد على إضفاء الشرعية على استبداد الحاكم، وانفراده عن الأمة، وتوليه لشؤونها دون مشورة و رضى منها.

وقد بدأ ذلك منذ أول تحول في الأمة من الخلافة الراشدة الشورية إلى الحكم الاستبدادي الوراثي، ولهذا برر معاوية رضي الله عنه تولية ابنه يزيد من بعده بقوله “إني خفت أن أدع الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع”(25)، فهو يبرر تصرفه بأنه يريد المصلحة للأمة وهي – أي المصلحة- مقصد شرعي شريف، وقد كان مجتهداً في ذلك رضى الله عنه, ولكن أعيان الصحابة في زمانه اعترضوا عليه بأن هذا خلاف فعل النبي صلى اله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين، وإن ترك الأمر لاختيار الأمة ليس فيه ضيعة لها بل هو صمام الأمان من الفتن(26).

فالاستبداد منذ أن بدأ وهو يلتمس التبرير الشرعي، ولهذا وُجدت في آراء أتباع المذاهب الفقهية ما يبرره، ومن ذلك استدلال الماوردي بجواز العهد مطلقا بعمل المسلمين وعدم وجوب الإنكار بذلك(27)، وهو استدلال منقوض بإنكار علماء الصحابة على معاوية -كما تقدم- وبخروج جمع من القراء والفقهاء في الدولة الأموية -كما تقدم-، وأن العبرة بمصدر التشريع وهو الوحي ودعوى الإجماع باطلة بما تقدم.

كما استدل بفعل أبي بكر رضي الله عندما عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه(28)، وليس فيه دليل لأن خلافة عمر رضي الله عنه إنما تمت بعد موافقة المسلمين عن رضى، وليس فيه أنه افتأت على الأمة دون رأيهم.

ويدل لذلك قول أبي بكر رضي الله عنه للصحابة “أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فإني والله ما ألوت من جهة الرأي(29)، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب، فأسمعوا له وأطيعوا ” قالوا: سمعنا وأطعنا(30)، وفي رواية “فأقروا بذلك جميعاً، ورضوا وبايعوا”(31)، وهكذا بيعة عثمان رضي الله عنه، فقد استشار فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس بصور مختلفة جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى، سراً وجهراً، حتى النساء في خدورهن، والولدان في المكاتب، والأعراب والركبان من خارج المدينة(32)، وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل عثمان “إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا من المسلمين، فلما دخل المسجد دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس”(33).

وقد رجح الماوردي جواز التوريث في الإمامة مع قوله بعدم اشتراط رضا الأمة عند العهد لأن الإمامة من حقه(34)، مع أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز التوريث فيها(35).

وقد انتشر عند بعض أتباع المذاهب القول بجواز ولاية المتغلّب(36)، والظاهر أن ذلك تم تحت ضغط الواقع، وإلا فإن المتغلّب من جنس الغاصب، وليس للغاصب إدعاء جواز غصبه(37).

وكان الواجب أن ينكر على كل حاكم مستبد أخذه للولاية دون رضى ومشورة من الأمة، لأن بقاء الشورى ضمان للعدل والعمل بأحكام الإسلام، والاستبداد يفتح بوابة الظلم على مصراعيها، فربما يكون الحاكم عادلاً ثم يولي ابنه ويكون ظالماً.

4- الغلو في طاعة ولي الأمر، ولاشك أن طاعته في المعروف واجبة، ولكن الغلو في ذلك أوصل الأمر إلى درجة الطاعة في معصية الله بحجة أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم لمكانتهم في الأمة، ووصل الغلو إلى تقبيل يد الحاكم ورجله تعظيماً له (38).

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية: ” فكثيرٌ من أتباع بني أمية- أو أكثرهم – كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف كثير. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعة من شيوخهم، فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو، أنه إذا ولّى الله على الناس إماماً تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقاً، وأن من أطاعه فقد أطاع الله “(39 ).

وقد تعامل البعض مع مسائل طاعة ولي الأمر على أنها من مسائل أصول الدين، مع أن قضية الإمامة من فروع الدين وليست من أصوله إلا عند الرافضة(40).

وبسبب هذا الغلو ضعف الاحتساب على الحكام، وأصبح العلماء دمية في يد الحاكم يوجههم إلى حيث أراد باسم المصلحة، والبعد عن الفتنة، مع أن الوضع الصحيح هو التزام الحاكم بمشورة علماء الأمة.

وزاد الطين بلة أن الحكومات الإسلامية المعاصرة أخذت نظام الدولة القومية الحديثة التي تتحكم في شعبها تحكماً مركزياً دقيقاً، وتنظم بطريقة إدارية صارمة كافة مناحي الحياة اليومية للفرد، فأصبح الفرد لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إلا بإذن وتصريح من السلطات الحاكمة، وهذه الصورة لم تكن معروفة في الدول قبل الثورة الفرنسية إذْ كان النظام السياسي نظاماً غير مركزي يستطيع الفرد أن يتنقل ويعمل ما يشاء دون إذن رسمي، وقد كانت الحريات متاحة بشكل كبير، ولكن بعد نظام الدولة الحديثة أصبح الفرد مقيداً بالأنظمة من كل مكان، وفي هذه الحالة إذا قيل يجب طاعة هذه الأنظمة التفصيلية المقيدة للحريات فإنه سيكون تقييد دقيق للفرد وقتل لإمكاناته وإبداعه باسم طاعة ولي الأمر.

ومن هنا يتبين الفرق بين طاعة ولي الأمر في كلام الفقهاء قديماً، وأنه لا يتجاوز عدم الخروج عليه بالسيف، والطاعة في المعروف، وبين القول بطاعة ولي الأمر في ظل نظام الدولة الحديثة الذي يشمل المنع من إقامة أي عمل ولو كان عملا خيرياً أو حسبة أو دعوة إلا بإذن مسبق.

5- دعوى عدم أهلية الأمة لممارسة الشورى بصورة صحيحة، وقد وجد في العصر الحديث من دعمها واحتج لها من وجه آخر وهو عدم اكتمال بناء الدولة ومؤسساتها، ومن أبرزهم الدكتور محمد جابر الأنصاري فهو يرى أن “الطبيعة السلطوية أو التسلطية الحادة للأنظمة العربية – من راديكالية وتقليدية على السواء –”لا تعود إلى ” مسألة عطش الحاكم العربي إلى السلطة ليس إلا ؟” بل تعود إلى وجه موضوعي آخر وهو “وجه التطور التاريخي بمنطقه الذي يحتم إكتمال وإنضاج الدولة وسلطاتها وركائزها”.

ويقول: “الدولة القطرية الحالية في معظم بيئاتها وأقطارها مازالت تمثل (مشروع دولة ولم تصل بعد إجمالاً إلى مرحلة الدولة المكتملة التكوين والنضج والمؤسسات والتقاليد والنظم.. وإكمال بناء الدولة بطبيعة الحال عملية نمو تاريخي لا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها في ضوء غياب تاريخي للدولة أصلا”(41).

وهو يؤكد أن استبداد الحكومات أمر طبيعي حتى يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة، وهذا الثبات أمر لابد منه لأنه داخل في سياق التطور التاريخي(42)، وإلى حين نضج مؤسسات الدولة والمجتمع فإنه من الواجب بقاء الصورة الاستبدادية على ما هي عليه.

6- دعم القوى الاستعمارية الأجنبية، والتي من مصلحتها بقاء الأمة الإسلامية تحت سلطة الأنظمة الاستبدادية، وهذا الدعم لا تكاد تخطؤه العين، ولا يزوغ عنه الفكر، فإن الولايات المتحدة عندما دخلت المنطقة كوريث للاستعمار الانجليزي والفرنسي بدأ دخولها بعد الحرب العالمية الثانية من خلال الانقلابات العسكرية المستبدة في الخمسينيات والستينيات، ثم استمرت في دعم الأنظمة الاستبدادية والوقوف في جانبها إلى اليوم.

هذه الأسباب وغيرها أوصلت الأمة إلى المرحلة المعاصرة من الاستبداد، وهي مرحلة شديدة الطغيان، وصل الظلم فيها إلى تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم، والتعاون مع العدو الكافر ضد مصالح الأمة العليا بغرض تحقيق مكاسب شخصية، والاعتداء على أديان الناس وأخلاقهم من خلال الإعلام، وسرقة المال العام وسوء تصريفه، وكبت الحريات الشرعية، ومنع المصلحين من ممارسة الإصلاح , والتدخل في القضاء لمآرب خاصة، والتعذيب والظلم في التحقيق والاستجواب,وخنق أنفاس المجتمع وقتل إمكانياته وإبداعه، والحرب الشرسة على الدعوة الإسلامية، وفتح الباب للمذاهب الإلحادية، والفساد الأخلاقي إلى غير ذلك من العدوان والمظالم.

أمام هذه الصورة القبيحة ظن البعض أنه لا مخرج إلا بتبني المنهج الليبرالي للخروج من المأزق، وأن المنهج الإسلامي لا يملك مخرجاً صحيحاً إذا لم يكن معيناً على الاستبداد وداعماً له، ولا شك أن الصورة القاتمة عن الإسلام هي التي جعلت هذه الفئة تختار فكراً وضعياً أجنبياً، وتقع المسؤولية على هذه الفئة نفسها لأنها لم تتعلم حقيقة الإسلام الصحيح، وكذلك على الفرق الضالة، وعلماء السوء، والمفرطين من أهل السنة والجماعة.

ومما شجع هذه الفئة للمنهج الليبرالي رؤيتهم لتطبيقات ذات جانب مشرق في النظم الغربية المعاصرة، مثل الحريات، وتداول السلطة، وضمانات الاستجواب، واستقلال القضاء، والمشاركة الشعبية، وغفلوا عن الجوانب المظلمة الأخرى

http://taseel.com/display/pub/defaul…=836&ct=3&ax=3

التعليقات مغلقة.